親権とは?親権者の決め方や獲得するためのポイントなど

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

2024年5月の法改正により、近々離婚後も「共同親権」を選択できるようになります。

しかし、現状まだ「単独親権」しか認められていないため、離婚時はどちらか一方を親権者に指定する必要があります。また、親権は非常に揉めやすいため、親権を獲得するには十分な対策が必要です。

本記事では、親権を獲得するためのポイントや親権の判断基準、父親が親権を獲得するポイントなどを詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

親権とは

親権とは、子供のために監護・教育を行ったり、財産を管理したりする権利・義務のことです。

婚姻中は両親が共に親権を持ちますが、離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」となります。よって、離婚時は必ず「どちらが親権者になるか」を決めなければなりません(2024年10月時点)。

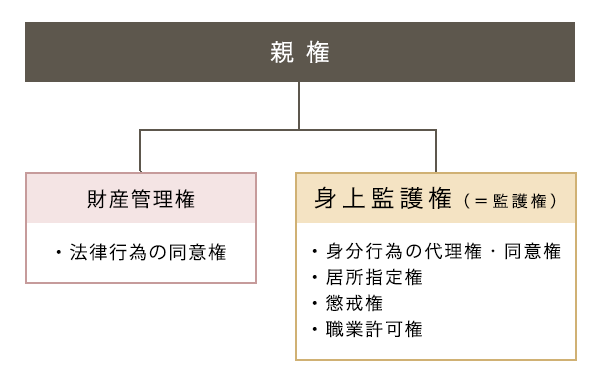

また、親権は「財産管理権」と「身上監護権」の大きく2種類に分けられます。

【財産管理権】

子供名義の財産を、本人に代わって管理・処分する権利です。

また、子供が何らかの法律行為をする際、それに“同意する権利”も含まれます。例えば、以下のような行為が該当します。

- 子供名義の口座を作り、預貯金を管理する

- 子供が相続した土地を処分する

- 子供が携帯電話を契約するときや、マンションを借りるときに同意する

- 子供のパスポート申請を代理で行う

【身上監護権】

子供と一緒に暮らし、食事や教育といった身の回りの世話を行う権利です。また、以下のような権利も含まれます。

- 身上行為の代理権:養子縁組など、子供の身分に関する行為に同意する権利

- 居所指定権:子供の住む場所を指定する権利

- 懲戒権:必要な範囲で叱る、しつけする権利

- 職業許可権:子供の就業や職種を許可する権利

- 学校等の教育を選択する権利

- 医療を選択する権利

親権と監護権の違いは?

「監護権」は親権の一部にあたり、「子供の日常生活や身の回りの世話をする権利」を指します。つまり、親権から「身上監護権」のみを取り出し、子供を育てていく権利を「監護権」といいます。

通常、監護権は親権者が有するものですが、以下のような“特別な事情”がある場合、例外的に親権者と監護権者を別に指定できる可能性はあります。ただし、裁判所で認められることはほとんどありません。

- 親権者が海外赴任中で、子供の世話ができない

- 財産管理は父親が適任だが、日常の家事・育児は母親に任せるべきである

- 親権争いが長期化しており、子供の精神に悪影響を与えるおそれがある

共同親権はいつから?

共同親権については、2024年5月24日に改正法が公布されています。施行は公布後2年以内なので、2026年5月24日までに適用が開始される見込みです。

これまで、離婚後は単独親権しか認められませんでしたが、法改正により離婚後も共同親権を継続できるようになります。

なお、単独親権・共同親権どちらにするかは両親の自由なので、話し合いで決定します。折り合いがつかない場合、裁判の判決に従うのが一般的です。

また、すでに離婚して単独親権になっている方も、親権者変更の手続きによって共同親権に変更することができるようになります。

親権がないとどうなる?デメリットは?

親権がないと、子供と触れ合う機会は当然減ってしまいます。また、子供の進学や結婚など、重大な決定に関与できないこともあるでしょう。

ただし、「面会交流」によって子供と関わることは可能です。

面会交流とは、離婚後子供と離れて暮らす親が、定期的に子供と会って遊んだり、電話やメール、手紙などを通して交流したりすることです。

離婚しても親子には変わりないため、子供と繋がりを持つことはとても大切です。また、面会交流は子供の権利でもあるので、親権者も拒否できないのが基本です。

一方、親権がないと、「養育費」の支払いというデメリットもあります。

養育費は子供が自立するまでにかかる生活費や教育費のことで、両親で分担する義務があります。そのため、子供と離れて暮らすことになっても、養育費の支払いを免れることはできません。

なお、養育費の金額は、子供の人数や年齢、両親の収入などを考慮して決定します。一般的には、裁判所が公表する「養育費算定表」を参考にするケースが多いです。

離婚時の親権の決め方

「親権」は離婚条件のひとつなので、まずは夫婦で話し合い、合意を試みます。夫婦が合意できれば、すぐにでも離婚を成立させることができます。

なお、離婚条件には離婚後に取り決め可能なものもありますが、親権は離婚時までに必ず決定する必要があります。離婚届には親権者を記入する欄があり、ここが空欄だと役所で受理されないため注意が必要です。

親権は特に揉めやすいですが、大切なのは「子供の幸せ」です。自分の考えばかり押し通さず、「どうすれば子供にとって良いか」をしっかり考えましょう。

話し合いがまとまらない場合は調停・裁判

夫婦で解決するのが難しい場合、裁判所に「調停」を申し立てます。

調停では、調停委員が当事者の意見を聞きながら話し合いを進め、妥当な解決案(調停案)を提示してくれます。そのため、夫婦だけで話し合うよりもスムーズな解決が期待できます。

ただし、調停は“話し合いの場”なので、最終的に当事者が合意できなければ「調停不成立」となります。

不成立になった場合は「裁判」を申し立て、裁判所に親権の判断を委ねるのが一般的です。

なお、親権にはいくつか“判断基準”があるため、基準に沿って対策を考えるのがポイントです。以下で具体的にみていきます。

親権者の判断基準

親権の判断基準には、以下のようなものがあります。

- 【子育ての状況】

これまでの子育てに問題がなければ、主に育児を担ってきた方に親権が認められる傾向があります。子供のために、現在の養育環境はできるだけ維持すべきと考えられているためです。

判断基準の中でも、特に重視される項目といえます。 - 【母親優先】

子供が乳幼児の場合、授乳など母親の存在が必要な場面も多いです。そのため、子供が幼いほど母親に親権が認められる傾向があります。 - 【兄弟姉妹の不分離】

兄弟姉妹が一緒に暮らせる環境を優先するという基準です。兄弟姉妹が離れ離れになると、子供が寂しさや孤独を感じる可能性があるため、できるだけ離さないよう考慮されます。 - 【子供の意思】

子供がある程度の年齢であれば、どちらと暮らすかは本人の意思を尊重すべきと考えられています。

子供の意思が尊重されるのは何歳から?

子供が15歳以上であれば、調停や審判・裁判でも「子供の意思」が尊重されやすくなります。

裁判所の手続きでも、15歳以上の子供に対しては、本人の意見を聴取することが義務付けられています。また子供が10歳前後でも、裁判所は本人の意見を聴くことが多いようです。

これは、一定の年齢以上であれば、どちらの親と暮らしたいか自分で判断できると考えられるためです。そこで、裁判所も子供本人の意思を尊重し、親権を決めるのが一般的です。

ただし、子供の意見が本心ではない可能性もあります。例えば、「本当はお父さんが良いけど、お母さんがかわいそうだからお母さんを選ぶ」というケースもあります。

そのため、親権は子供の意思だけでなく、他の判断基準も総合的に考慮したうえで決定するのが基本です。

親権で母親が優先されやすいのはなぜ?

裁判では、母親に親権が認められるケースが圧倒的に多いです。その理由として、以下の2つが挙げられます。

- 【母性優先の原則】

幼い子供にとって、母親の存在は不可欠と考えられています。授乳などどうしても母親が必要な場面も多いでしょう。そのため、小さな子供、特に乳幼児がいる場合、母親に親権が認められる傾向があります。 - 【育児の実績】

日本では、女性が主に家事・育児を担う習慣が残っています。育児休業の取得率も女性の方が圧倒的に高く、子供と触れ合う時間も長いのが現状です。

この点、裁判所は「それまでの養育環境を維持すべき」と考えるため、必然的に母親に親権が認められやすいです。

父親が親権を取るには?

父親でも、家庭や育児の状況によっては親権を獲得できる可能性があります。

父親が親権獲得を目指す場合、以下のような点をアピールするのが効果的です。

- これまで子供の面倒は主に自分が見てきた

- これまで子供の面倒は主に妻が見てきたものの、自分も育児や家事に積極的に関わってきた

- 離婚しても子供と過ごす時間を十分に取れる

- 離婚後、実家の協力を得られる

証拠として、父親が記入した育児日記や子供の成長記録、学校の連絡帳などがあると有利に働く可能性があります。また、育児の役割分担表などもあると良いでしょう。

もっとも、裁判所は「子供の幸せ」を最優先するため、育児実績だけでなく、子供への愛情や自分と暮らすメリットなどもしっかりアピールすることが重要です。

また、母親が育児放棄をしている、子供を虐待しているなどの事情がある場合、父親の親権獲得に有利に働く可能性が高いです。証拠を収集したうえで、しっかりと主張・立証していきましょう。

父親の親権獲得について、詳しくは下記の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

親権を得るためのポイント

親権争いを有利に進めるには、調停で調停委員を味方につけることがポイントです。

調停では、調停委員が当事者双方の話を聞きながら話し合いを進めるため、自分が親権者にふさわしいことをしっかりアピールする必要があります。

具体的には、「これまで積極的に育児を行ってきたこと」「離婚後の養育環境が整っていること」「何かあればすぐに実家や親戚に頼れること」などを主張すると、調停委員の納得を得やすくなります。

また、親権問題に強い弁護士に相談・依頼することで、調停に同席してもらえる可能性もあります。

弁護士が一緒であれば安心して調停に臨めますし、自分で行うより有利な結果になる可能性も高くなるでしょう。

詳しくは以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

子供を連れた別居が親権にもたらす影響

別居後も子供と暮らすことは、親権獲得に向けとても重要です。しかし、一方的に子供を連れ去った場合、違法と判断され、かえって親権争いで不利に働く可能性があります。

特に以下のケースでは違法になりやすいです。

【違法になりやすいケース】

- 相手の了承を得ずに子供を連れて家を出た

- 別居後、子供を取り戻そうと待ち伏せて連れ去った

基本的に、子供を連れて別居する際は相手の同意を得ることが重要です。

一方、「無断で子供を連れて行かれた」という方は、その旨を調停や裁判でしっかり主張しましょう。

詳しくは以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚後に親権の変更・放棄はできる?

親権の変更や放棄は、余程の事情がないと認められないのが基本です。

例えば、

- 親権者が子供を虐待している

- 親権者が重い病気や怪我を負い、家事ができない

- 親権者の海外赴任が決まった

- 親権者が仕事を解雇され、収入がゼロになった

- 親権者が服役することになった

といった事情が必要です。また、以下のような手続きが必要となります。

【親権の変更】

裁判所に「親権者変更調停」や「親権者変更審判」を申し立てます。親権の変更は子供に大きな影響を与えるため、夫婦の話し合いだけで決めることはできません。調停で当事者が同意できなければ、裁判所が下す「審判」に従う流れになります。

合わせて読みたい関連記事

【親権の放棄】

裁判所に「親権辞任」を申し立て、親権の放棄について許可を得る必要があります。

なお、親権辞任が認められると、裁判所が親権者に代わる「未成年後見人」を選任します。

合わせて読みたい関連記事

親権についてのQ&A

- Q:

-

親権は何歳まで有効ですか?

- A:

-

親権は、未成年の子供に対する権利・義務です。そのため、子供が成人年齢である“18歳”に達すると同時に、親権も消滅するとされています。

親権の消滅後は、子供はあらゆる決定を自分の意思で行えるようになります。よって、親が子供の法律行為(契約など)に関与したり、仕事や住む場所を指定したりすることは基本的にできません。

- Q:

-

自分の浮気が離婚の原因でも、親権者になれますか?

- A:

-

浮気した側でも、親権者になれる可能性はあります。というのも、親権と離婚原因は別問題であり、それぞれ切り離して判断されるためです。

つまり、それまでの養育状況や離婚後の子育ての環境、子供の意思などから親権者にふさわしいと判断されれば、浮気した側でも親権の獲得は可能です。ただし、浮気に夢中で子供の面倒をほとんど見ていなかったなど、子育てに支障が出ていた場合、親権者にふさわしくないと判断されることがあります。

- Q:

親権者が死亡した場合はどうすればいいですか?

- A:

-

親権者が死亡した場合、子供の親族などが家庭裁判所に対し「未成年後見人選任」を申し立てます。

選任された未成年後見人は、亡くなった親権者の代わりに子供の財産管理や日々の世話をしていくことになります。なお、他方の親(親権者の元配偶者)が子供を引き取る場合、家庭裁判所に「親権者変更審判」を申し立て、親権者の変更を認めてもらう必要があります。

変更の審判が確定した後は、10日以内に役所へ「親権者変更の届出」を行い、手続きは完了です。親権者が死亡したからといって、自動的に他方の親に親権が移ることはありませんので注意しましょう。

- Q:

子供の名字は親権者と同じになりますか?

- A:

子供の名字は、自動的に親権者と同じになるわけではありません。離婚しても子供はそれまでの戸籍に残るため、名字は筆頭者と同じものが適用されます。

つまり、親権者(母親)が離婚後に元の名字に戻る場合、子供と母親の名字が違うという事態が起こり得ます。親権者と子供の名字を合わせるには、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立て、裁判所の許可を得る必要があります。

その後は役所に「入籍届」を提出し、子供の戸籍を親権者の戸籍に移すことで、同じ名字を名乗れるようになります。

親権を獲得したい場合は弁護士にご相談ください

親権の獲得を目指す場合、離婚時の対策がとても重要です。一度決めた親権を変更するのは非常に難しいため、妥協せず、十分アピールするようにしましょう。

弁護士であれば、夫婦の間に入って交渉を進めたり、相手との交渉を引き受けたりできるため、スムーズに解決できる可能性があります。

また、調停や裁判に発展しても、こちらのアピールポイントを見極めしっかり主張できるため、より有利な結果になる可能性が高くなります。

親権争いが長引くと、子供にも負担がかかりやすくなります。早期に解決するためにも、親権に関するお悩みはぜひ弁護士にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

- 関連記事

- 離婚裁判で親権を争うとき|裁判で親権を勝ち取る4つのポイント借金をしている妻と離婚したい。子供の親権はどうなる?親権喪失・親権停止・管理権喪失とは?子供を守るための制度を解説養子縁組したら何が変わる?離婚と養子縁組について親権を離婚調停で獲得するには?調停委員が親権者を判断するポイント親権と監護権|違いや分ける手続き、メリット・デメリットの解説妻の浮気(不倫)を理由に離婚 子供の親権はどうなる?子の監護者の指定審判子の監護者の指定調停について親権放棄と親権辞任|認められるケースと申し立て方法子供の連れ去りは違法になる?対処法や離婚時の親権獲得への影響別居による親権への影響とは祖父母は孫の親権者になれるのか?監護者指定|子供と一緒に暮らしたい方へ離婚後の親権者の変更|認められるケースや親権者変更調停について離婚時に父親が親権を勝ち取るためにはどうしたらいいのか?