婚姻費用とは?別居中のお金を弁護士がわかりやすく解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚を考えたとき、離婚を検討している夫婦の一方が、まずは別居に踏み切るというケースは多いといわれています。

しかし、今まで相手の収入に頼って婚姻生活を送ってきた方は、別居すると経済面で不安だという方は多いのではないでしょうか。

民法において、「夫婦には、互いに協力して扶助しなければならない」という協力・扶助義務があります。したがって、別居をしても、法律上夫婦であることは変わらないため、協力・扶助義務は継続します。

この協力・扶助義務の一環として、夫婦のうち収入が多い方が少ない方に対し(当事者間に子供が存在しない場合を前提としています)、生活費を負担する婚姻費用分担義務があります。これにより、夫婦のうち収入の少ない方は、多い方に対し、婚姻費用を請求する権利があります。

そこで、本記事では、“婚姻費用とは何か”や“婚姻費用を請求できるケースとできないケース”、“婚姻費用の相場” など、「婚姻費用」について、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦や子供が生活していくために必要な費用をいいます。

夫婦には、お互いに生活を助け合う義務があります。その内容として、夫婦間においては、それぞれの収入や資産に応じてお互いが同水準の生活が送れるように保障し合わなければならないとされています。

このことから、たとえ、夫婦仲が悪化し、別居中であっても、離婚に関する話し合いをしている最中であっても、法律上の夫婦であることは変わらず、夫婦のうち、収入の少ない方は、収入の多い方に婚姻費用を請求して支払ってもらうことができます。

もっとも、平穏に婚姻生活を送っている夫婦は、同一の家計で生活しており、同水準の生活が保障されているものと擬制されるため、特に婚姻費用の分担は問題になりません。

しかし、夫婦関係が悪化して別居をする際には、同一の生計で生活をしている、という前提が崩れるため、婚姻費用の分担が問題となり得ます。

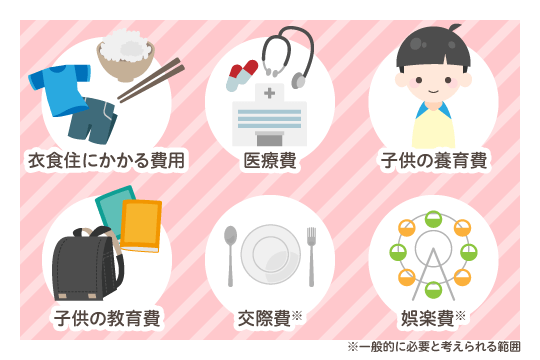

婚姻費用の内訳

婚姻費用には、家族が通常の社会生活を維持するのに必要なあらゆる費用が含まれます。具体例は次のとおりです。

- 衣食住にかかる費用

- 医療費

- 子供の養育費、教育費

- 一般的に必要と考えられる範囲の交際費、娯楽費

婚姻費用として請求できるのは、その家庭の収入や資産、社会的地位に見合った範囲内に限られますので、留意しておきましょう。

婚姻費用の内訳について、詳しくは下記のページで解説しています。婚姻費用から控除できるものについても紹介していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用と養育費は混同されがちですが、大きく違います。

婚姻費用は、婚姻中の夫婦で分担する生活費のことをいい、たとえ別居中であっても夫婦や子供にかかる生活費を分担しなければならないとされているものです。

一方、養育費は、離婚した後に子供を引き取って養育する親に対して、子供と離れて暮らす親が子供の生活費や学費など子供にかかる費用を支払うものです。

特に婚姻費用と養育費の「支払う対象者」と「支払期間」に、それぞれ次のとおりの違いがあります。

| 支払う対象者 | 支払期間 | |

|---|---|---|

| 婚姻費用 | 別居中の配偶者と子供にかかる生活費 | 婚姻費用を請求したときから離婚するまで、または同居を再開するまで |

| 養育費 | 離婚後の子供にかかる生活費 | 離婚後から子供が社会的・経済的に自立するまで |

婚姻費用は、子供にかかる生活費に加えて夫婦の生活費も分担するので、一般的に養育費よりも高額になります。

養育費については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用を請求できるケースとできないケース

婚姻費用は、通常夫婦のうち収入の多い方が少ない方に支払います。

しかし、必ずしも婚姻費用の請求が認められるわけではなく、夫婦の個別の事情によっては、婚姻費用を請求できるケースもあれば、できないケースもあります。

次項で詳しく解説していきます。

請求できるケース

婚姻費用を請求できるのは、次のようなケースです。

別居していて、相手よりも収入が少ない

婚姻費用の分担義務は、自分の生活と同程度の生活を保持させる義務とされています。

よって、婚姻費用の分担は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めるので、通常、夫婦のうち収入の多い方が収入の少ない方に支払います。

夫婦で収入は同等だが、子供を引き取って別居している

婚姻費用は、子供を養育するために必要な費用が含まれています。

したがって、夫婦で収入は同等であっても、子供を引き取って育てている場合は、子供の養育費相当額は請求できます。

同居はしているが家庭内別居中で、収入の多い相手から生活費をもらえていない

夫婦には互いに協力し、扶助し合う義務があります。

したがって、同居中(家庭内別居中)であっても生活費を受け取っておらず、生活ができない場合は、夫婦のうち収入の少ない側は、収入が多い側に対して婚姻費用を請求できます。

家庭内別居(同居中)の婚姻費用の請求については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

請求できないケース

婚姻費用を請求できないのは、次のようなケースです。

正当な理由なく別居を開始した

正当な理由なく同居を拒んで別居を開始した場合は、夫婦にある同居義務に違反していますので、婚姻費用の請求は制限される可能性があります。

すでに離婚が成立している

婚姻費用は、婚姻関係を前提とする夫婦間の生活費を保障するものです。

そのため、離婚後は、元配偶者に対し、婚姻費用をすることはできません。

有責配偶者から婚姻費用を請求した

有責配偶者であるにも関わらず、婚姻費用を請求することは、法が権利行使を制限しています。そのため、基本的に婚姻費用の請求が認められないか、減額される可能性が高いです。

ただし、子供を引き取って別居している場合は、子供にかかる費用は請求できます。

有責配偶者とは何かについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用の相場はいくら?

最高裁判所事務総局が公表している令和5年の司法統計年報によると、全国の家庭裁判所で行われた婚姻関係事件で、「婚姻継続」となって婚姻費用の取り決めがなされた事案では、婚姻費用の月額は「(10万円以上)15万円以下」と取り決めた夫婦が最も多いという結果になっています。

婚姻費用は、夫婦それぞれの事情によって異なりますが、統計の結果を見る限り、大勢を占めるという意味合いにおいては、婚姻費用の金額は「(10万円以上)15万円以下」が相場といえます。

もっとも、婚姻費用の金額は、夫婦間での話し合いで自由に決めることができます。

婚姻費用を決める際に、婚姻費用の相場を参考にして決めたいという方は、裁判所のウェブページで公表されている「婚姻費用算定表」という早見表を利用すれば簡易かつ迅速に算出でき、相場を知ることができます。

実際に、調停や審判などの裁判所の手続きで婚姻費用を決める際に、婚姻費用算定表を用いて取り決めることが多いです。

金額は婚姻費用算定表が目安となる

通常、婚姻費用算定表を目安にして、婚姻費用を取り決めるケースが多いです。

婚姻費用算定表では、夫婦のそれぞれの年収、子供の人数・年齢に応じて算出することができます。

まず、婚姻費用算定表は、「夫婦のみ」と、子供がいる場合は子供の人数や年齢によって表が異なるので、あてはまる表を選びます。

あてはまる表では、婚姻費用を支払う側(義務者)は縦軸の該当する年収を、婚姻費用を受け取る側(権利者)は横軸の該当する年収を確認して、それぞれの金額が交わった部分の金額が婚姻費用の相場になります。

なお、年収は、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」に記載された年収の金額をあてはめます。

ただし、あくまでも婚姻費用算定表は、標準的な生活を前提とした婚姻費用の目安となります。

例えば、子供が私立の学校に通っているケース、家族のなかで持病があり高額な医療費がかかるケース、婚姻費用を支払う側が婚姻費用を受け取る側が居住する住宅ローンを支払っているケースなどの特別な事情は婚姻費用算定表で考慮されていません。

計算ツールで婚姻費用をシミュレーション

弁護士法人ALGでは、下記ページで簡易に婚姻費用の相場を確認できる「婚姻費用計算ツール」を作成しています。

また、婚姻費用算定表では計算できない特別な事情のあるご家庭のために、婚姻費用の計算式も記述していますので、ご確認いただければ、ご家庭の事情に沿った婚姻費用の相場を把握することができます。

さらに、「婚姻費用の計算に関するよくある質問」も記述していますので、ぜひ、参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

相場より増額されるケースとは

婚姻費用算定表に基づく婚姻費用の相場は、通常必要とされる範囲の生活費や医療費などが含まれています。

また、子供を公立学校に通わせている前提で公立学校の学費を基準とした教育費のみが含まれています。

よって、婚姻費用の相場より増額したい事情がある場合は、増額する必要性と相当性があることを主張して認められれば、相場より増額される場合があります。

具体的には、次のような事情がある場合は、婚姻費用の相場より増額される可能性が高いケースです。

- 子供や婚姻費用の請求権者に持病があり、多額の医療費がかかる

- 夫婦同意のうえで子供が私立学校に進学している

- 夫婦同意のうえで子供が塾や習い事に通っていて、同一世帯年収の家庭より教育費がかかる

また、一度婚姻費用を取り決めたあとでも、やむを得ない事情の変更があった場合は、夫婦間の話し合いや、婚姻費用の増額調停や審判などの裁判所の手続きで、増額できる可能性があります。

婚姻費用の増額請求を認められるのかについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用分担請求の方法と流れ

一般的に婚姻費用を請求するときは、次の流れで進んでいきます。

①夫婦間での話し合い

相手が支払いに了承してくれれば、婚姻費用を受け取れます。

②婚姻費用分担請求調停

夫婦間での話し合いで解決するのが難しい場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、婚姻費用について話し合っていきます。

③審判

合意できずに調停不成立となった場合は、自動的に「審判」の手続きに移り、裁判官によって判断されることになります。

婚姻費用の請求方法についての詳しい内容は、下記のページで解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用が決まる前に受け取ることはできる?

調停や審判などの裁判所の手続きにおいて、婚姻費用が決まる前に婚姻費用を受け取ることはできます。

具体的には、「調停前の仮処分」と「審判前の保全処分」という手続きをすれば、相手に婚姻費用の仮払いを請求できます。

それぞれ次表のとおりです。

| 調停前の仮処分 |

|

|---|---|

| 審判前の保全処分 |

|

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する婚姻費用の支払いはいつからいつまで?

婚姻費用は、基本的に請求した時から離婚または同居を再開した時までの分が支払われます。

婚姻費用の支払い義務を負うのは“婚姻中”に限られるので、離婚した後のご自身の生活費を元配偶者に支払ってもらうことはできません。子供の生活費に関しては、別途養育費の請求をしていくことになります。

婚姻費用の支払い期間について、詳しくは下記の各ページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用は遡って請求できるのか?

通常、請求を行う前の過去分の婚姻費用をさかのぼって請求することはできません。

裁判所の判断では、請求した時以降の分しか認めないケースが多くなっています。なお、“請求した時”とされるのは、一般的に「婚姻費用分担請求調停(または審判)」の申立てをした時です。

ただ、財産分与のなかで調整されることはあるようです。本来なら相手が負担すべき婚姻費用を負担していた分、受け取れる財産を多くするといったような具合です。

そもそも財産分与とは何なのか、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

相手が婚姻費用を払わない場合の対処法

婚姻費用を請求する側で、相手から婚姻費用の支払いを拒否された場合は、主に次の流れで対処していくことになります。

- ①夫婦間の話し合いが進まない場合は内容証明郵便を送付する

- ②内容証明郵便を送付しても話し合いが進まない場合は、婚姻費用分担請求調停・審判を申し立てる

- ③調停・審判で婚姻費用の支払いが決定したのに支払われない場合は、裁判所から履行勧告・履行命令を出してもらう

- ④調停・審判で婚姻費用の支払いが決定したのに支払われない場合は、相手の財産を差し押さえる強制執行を行う

婚姻費用の強制執行、婚姻費用の支払いを拒否されたときの対処法については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用を支払う側からすれば、相手が離婚に向けて一方的に別居を敢行したにもかかわらず、相手の生活費たる婚姻費用を支払うことに納得がいかず、支払いを拒否したいと思う方もいらっしゃると思います。

しかし、基本的に婚姻費用の支払いを拒否できるものではありません。

民法で「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」という協力・扶助義務が定められています。

たとえ別居をしていたとしても、婚姻関係が続いている限りは、この義務は消えませんので、婚姻費用を支払う必要があります。

婚姻費用を正当な理由なく支払わないでいると、民法で定められた離婚原因のひとつである「悪意の遺棄」に該当し、いわゆる有責配偶者として、慰謝料請求される可能性があり、離婚する際に不利になるおそれがあります。

婚姻費用を拒否したい方は、拒否できるケースとリスクなどを下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用を払えない場合は減額してもらえる?

当事者間での話し合いで減額について合意ができれば、減額は可能です。

話し合いで合意には至らなかった場合は、「婚姻費用減額請求調停」を行い、正当な理由(事情の変更)があると認められれば減額できる可能性があります。

例えば、リストラや病気・ケガに遭い収入が減少した、あるいは収入が無くなった場合などです。

理由もなく「ただ支払いたくないから」、「婚姻費用が高いから」といった理由では認められませんので、減額が認められるような客観的な資料や書類なども提出する必要があります。

「婚姻費用の減額請求」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用について弁護士に依頼するメリット

婚姻費用について取り決める際は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。

弁護士に依頼すると次のようなメリットがあると考えられます。

家庭の個別の事情に沿った適切な婚姻費用を算出してもらえる

例えば、子供が私立学校に進学しているケースや、子供が4人以上いるケースなどは婚姻費用算定表では婚姻費用の相場は算出できません。

弁護士であれば、家庭の個別事情をしっかり伺い、適切な婚姻費用の金額を算出できます。

代わりに相手との交渉を任せられる

婚姻費用を支払う側は、できるだけ婚姻費用を抑えたいと思うため、当事者間での話し合いは大抵難航します。

弁護士に依頼すれば、法的な観点から妥当な婚姻費用の金額を主張しますので、相手も理解を示してスムーズに婚姻費用を決められる可能性が高まります。

裁判所の手続きに進んでも安心して任せられる

交渉が決裂した場合、婚姻費用分担請求調停などを申し立てる必要があります。

裁判所には、独自の書面作成方法や提出方法などがあり、手続きが煩雑です。弁護士に依頼すれば、手続きを一任でき、時間や手間をかけずに安心して裁判所の手続きを進められます。

婚姻費用に関するQ&A

- Q:

-

子供なしの夫婦でも婚姻費用を請求できますか?

- A:

-

子供がいないからといって、婚姻費用を請求できないということはありません。

ご自身の生活費について、相手が負担すべき分を支払ってくれていないのであれば、婚姻費用を請求できます。婚姻費用の相場を確認する際に使用する「婚姻費用算定表」には、夫婦のみの表も用意されていますので、金額を決めるときの参考にするといいでしょう。

- Q:

-

専業主婦でしたが別居中に働き出しました。婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

- A:

-

専業主婦だったけれども別居中に働き出した場合、ただちに婚姻費用がもらえなくなるわけではありません。

夫から「婚姻費用を減額して欲しい」と申し出てきて合意したときに、はじめて婚姻費用がもらえなくなる可能性が出てきます。仮に合意しなかった場合は、夫が婚姻費用の減額調停や審判を申し立ててくることが予想されます。

調停や審判などの裁判所の手続きに進んだ場合は、現在のご自身と相手の収入を照らし合わせた結果、当初の取り決めをした時点から事情の変更があると認められると、婚姻費用がもらえなくなる、もしくは減額される可能性があります。専業主婦が別居した場合の婚姻費用について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧下さい。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

-

勝手に別居した場合でも婚姻費用は請求できますか?

- A:

-

勝手に別居した場合でも、「DVの被害から逃れるため」など、別居に正当な理由があるのであれば、婚姻費用の請求に支障はありません。通常、相手の収入が自分よりも多いときは、婚姻費用の請求ができます。

一方で、「浮気相手と一緒に暮らしたいから」など、正当とはいえない身勝手な理由で別居した場合には、婚姻費用の請求はできない、あるいは請求できても減額される可能性が考えられます。ただし、子供と一緒に別居し、面倒を見ている場合、子供の生活にかかる費用分の請求は認められるでしょう。

勝手に別居した場合の婚姻費用については、下記のページで掘り下げています。こちらもぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

-

相手が離婚に応じないため別居が長引いている場合、婚姻費用の支払わなければならないのはおかしいのではないでしょうか?

- A:

-

おかしいと思われるかもしれませんが、夫婦には、お互いを扶養し同程度の生活水準で生活する法律上の権利・義務があるとされているため、別居していても婚姻関係が継続している限りは、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければならないとされています。

相手が離婚に応じないため別居が長引いて、婚姻費用を支払い続けている状況に納得がいかない場合は、離婚調停を申し立てた後、離婚裁判を提起して離婚を進める方法が考えられます。

離婚裁判の場合は、相手が離婚を拒否していても、相手の不貞行為(不倫・浮気)や悪意の遺棄など裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)があれば、離婚が認められます。

他方で、ご自身に不貞行為(不倫・浮気)やDV・モラハラなどの離婚原因がある場合は、有責配偶者となり得、この場合、原則として離婚請求は認められません。

有責配偶者から離婚請求する場合、これを認めてもらうには、別居期間のみで判断されるわけではありませんが、10年近い別居を覚悟しなければならない例も多く、その間、婚姻費用を支払い続けるしかありません。

- Q:

-

妻の別居先の家賃を支払っています。婚姻費用から家賃相当額を差し引いてもらえますか?

- A:

-

婚姻費用を支払う側が夫で、その夫が妻の別居先の家賃を支払っている場合には、婚姻費用から家賃相当額を差し引くこともできます。夫が家賃を支払っていれば、妻に住居費の負担はかかっていないからです。

ただ、全額差し引いてしまうと妻の生活費を確保できなくなる場合などには、控除されるのは家賃の一部となることもあります。必ずしも家賃全額がそのまま控除されるとは限りませんので、ご注意ください。

また、義務者が有責配偶者である場合には差し引かれないケースもありますので、ご注意ください。

- Q:

-

住宅ローンがあると婚姻費用の金額に影響しますか?

- A:

-

住宅ローンがあると婚姻費用の金額に影響があるかどうかは、住宅ローンの負担者が夫婦のうちどちらなのか、現在住んでいるのはどちらなのかによって変わります。

例えば、住宅ローンを義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っていて、権利者(婚姻費用を受け取る側)が自宅に住み続けているケースでは、義務者は、権利者の生活費の一部である、権利者の住居関係費を支払っているため、これを考慮して婚姻費用の金額を決めることになります。

他方で、権利者が住宅ローンを支払いながら自宅に住み続けるケースでは、住宅ローンの負担分は婚姻費用額の算定において考慮しません。

婚姻費用に関する様々な問題は、経験豊富な弁護士にお任せください

婚姻費用は、別居中の夫婦と子供の生活を支える重要なお金です。

特に、夫婦の一方が離婚を拒否しているケースなど離婚成立までに長期間を要する場合には、月々の婚姻費用の積み重ねは、大きな金額となり得ます。

婚姻費用に関して、お困りのある方はぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士にご相談いただければ、家庭ごとの個別の事情に沿って、適正な婚姻費用を算出いたします。

また、弁護士にご依頼いただければ、夫婦間での話し合いでは、なかなか折り合いがつかないような場合に、代わりに交渉して、円滑に納得のいく婚姻費用を取り決められる可能性が高まります。

弁護士法人ALGでは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。

婚姻費用だけでなく、ほかの離婚に関する問題も併せてアドバイスやサポートすることも可能です。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

- 関連記事

- 婚姻費用請求の審判とは?流れや効力、聞かれることについて離婚はしないと言われた場合、婚姻費用はどうしたらいい?婚姻費用はいつからの分をもらえるのか婚姻費用はいつまで払う?支払いが困難な場合の対処法も解説専業主婦の別居後の生活費は婚姻費用として請求できるってご存じですか?婚姻費用を支払い拒否されたら | 対処法と遅延損害金などについて婚姻費用の支払いを拒否したい | 拒否できるケースとリスク勝手に別居した相手に婚姻費用を支払わなければならないのか婚姻費用を払わない方法はない|払えない場合にできること家庭内別居(同居中)でも婚姻費用を請求できる?婚姻費用の強制執行 | 相手が払わない場合の対応婚姻費用の減額請求婚姻費用の増額請求は認められるのか婚姻費用分担請求の方法|調停の申立てや流れを詳しく解説婚姻費用に含まれるものは?内訳や控除できるものについて【2024年最新版】婚姻費用算定表の見方を分かりやすく解説【具体例付き】